谁教会孩子们“拼爹”“斗富”?(2)

妈咪爱婴网 www.baby611.com 2011年03月03日 11:49:27 工人日报穷家长们“打肿脸充胖子”

不知道一句“不能让孩子输在起跑线上”,苦了多少穷家长。

为了让孩子接受更好的教育,不输在“起跑线上”,宋先生把大部分积蓄都花在他女儿朵朵身上。他不仅咬牙把朵朵送进一所每月收费5000元的双语幼儿园,还给孩子报了钢琴班、形体班等。

付出总是有回报的,这句话,宋先生半年后得到了印证。上了半个学期的幼儿园,宋先生感觉到孩子的明显进步,说话间有时夹杂英语(论坛)单词,不用说,双语教育起了作用。

经过半年多的钢琴培训,朵朵也能磕磕绊绊地弹出比较简单的乐曲,“爸爸,今天我在班上给同学弹了首曲子,大家可羡慕我了。”朵朵兴奋地告诉爸爸。

喜悦之余,宋先生也感到很无奈。

为了给女儿交高昂的学费,宋先生一个月近8000元的工资几乎全投进去了。夫妻俩只能靠着宋先生妻子一个月近6000元的工资生活。

最近一个月,宋先生明显感觉到跟女儿谈话的时候,朵朵经常会说到别的小朋友家里情况:谁家有两个保姆、谁家有两辆汽车、哪个小朋友给灾区捐款一千元、哪个小朋友跟父母出国玩了……宋先生虽然心里很不是滋味,但也只能很勉强地笑笑,把话题岔过去。

由于朵朵练琴的地方离家比较远,每次去练琴宋先生只能骑电动自行车送朵朵去。经过几个月的努力,朵朵进步飞快,老师也夸朵朵很有天赋,宋先生夫妻俩很欣慰。

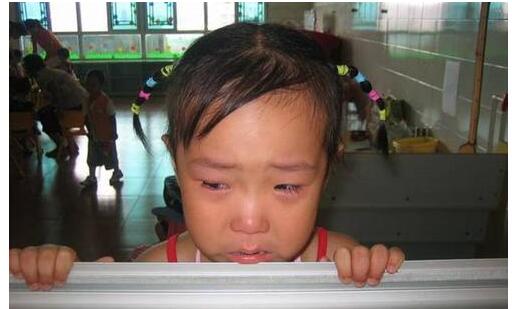

但是朵朵明显感觉到其他小朋友有意疏远她。一天,练琴的一位小朋友悄悄地问朵朵,为什么不让你爸爸开车送你呢?来琴行练琴的小朋友都是父母开车来的,父母不开车接送,小朋友看不起的。

朵朵回家后不再要求去练琴了,除非宋先生买辆车,自己才去练琴。

为了孩子,宋先生跟妻子东拼西凑,凑足10万元,买了一辆日本某品牌省油的车。“平时不开,只是送孩子时才开。”宋先生无奈地说。

在采访中,记者发现,如今穷孩子和富孩子从穿的衣物、玩的玩具到交通工具、居住环境,都有很大差别,孩子从小就开始有了潜在的“阶层意识”。况且孩子从三四岁起彼此就有相当的交流,议论起各自家里的情况口无遮拦。

宋先生是众多穷爸爸的代表之一,他和很多家长都担心:家庭经济条件不好,孩子从小就知道自己穷,会不会丧失对未来的自信心?

是谁教会了孩子们 “ 攀比 ” ?

记者通过近期的采访,发现孩子斗富的内容大至家中住所环境、汽车品牌,小至衣服、玩具,无所不包。然而核心只有一个,那就是“比”。那么是谁教会了他们比呢?