幼儿生活习惯的调查

妈咪爱婴网 www.baby611.com 2013年03月07日 23:14:22幼儿生活自理能力的形成,有助于培养幼儿的责任感、自信心以及自己处理问题的能力,对幼儿今后的生活也会产生深远的影响。但现在的大部分孩子,依赖性强,生活自理能力差,以至于不能很好地适应新的环境。所以,培养幼儿的生活自理能力至关重要,我们要把这项能力的培养作为教育活动的重要内容之一。有专家指出:幼儿能力与习惯的培养是在学前期。作为幼儿园,我们能否抓住这个关键阶段,针对幼儿的年龄特点与生活自理现状,有的放矢地对幼儿进行教育,是幼儿生活自理能力高低的关键。结合近几年的工作经验,本文旨在通过一系列的教育和操作练习,同时在取得家长重视、配合的基础上,以家园互动的形式,同步探索培养、提高幼儿良好生活自理能力。

一 ﹑根据《幼儿园教育指导纲要》良好的生活卫生习惯包括以下几方面:

(一)良好的饮食习惯:

1、养成经常及时喝水的习惯。水是人体不可缺少的物质,孩童时期体内水分相对的较成人多,约占体重的70~75%。他们的新陈代谢旺盛,热量需要较多,因此需水量也较多,一岁到三岁的孩子每人每日需水量大约l00至150毫升,四岁到六岁的孩子每人每日需水量大约90至100毫升。这些水分除了从食物中获得一部分外,还应由饮料补充。所以我们应该观察孩子,提醒他们喝水。每天上、下午固定喝水一次,其余时间随渴随喝。有的孩子常常只顾玩耍,忘记喝水,到了吃饭时才觉得口渴,于是饭前大量喝水,这会冲淡胃液,影响消化。解决这个问题的最好办法是在吃饭前半小时到一小时内,提醒孩子喝水,饭食内也可适当加些菜汤、稀饭,让孩子干稀搭配着吃。

2、不吃不净的食物。地下拣的东西绝对不能随便往嘴里放,生吃瓜果一定要洗干净,最好削皮。有的孩子生吃瓜果时只在自来水笼头下把瓜果一冲就算洗过了,其实这达不到消毒杀菌的目的。应该用 刷子或丝瓜瓤擦上肥皂把瓜果刷洗干净,再冲洗两遍。

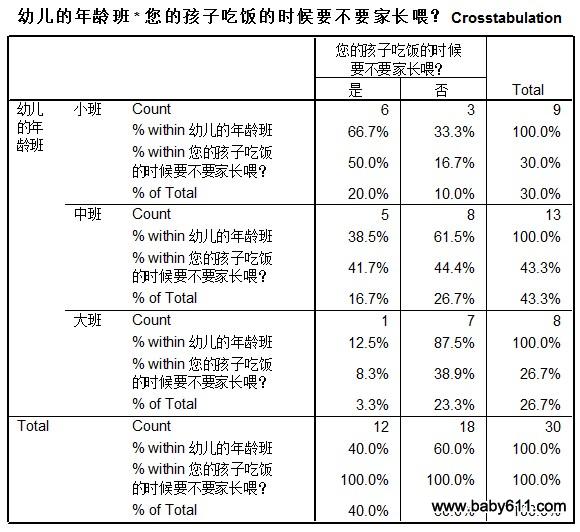

如上图所示,针对小班、中班、大班幼儿在吃饭的时候是否要家长喂做了调查分析。小班幼儿有66.7%需要在吃饭的时候需要家长喂,33.3%不需要家长喂;中班幼儿有38.5%需要在吃饭的时候需要家长喂,61.5%不需要家长喂;大班幼儿有12.5%需要在吃饭的时候需要家长喂,87.5%不需要家长喂。由此可见,幼儿随着年龄的增长,吃饭不需要家长喂,这也是一种良好的生活饮食习惯的养成。

(二)良好的睡眠习惯:

1、正常、充足的睡眠。科学家发现,孩子熟睡时比醒着时的生长速度快3倍。这是因为脑垂体在人熟睡时比醒着时要分泌出更多的生长激素。国外的研究表明,睡眠的质量影响孩子的学习效率和智力。每晚睡眠10小时以上的小学生,成绩较差者仅占13%。长期缺少睡眠的孩子,会产生反应迟钝、吃饭胃口差、体重增长缓慢、记忆和理解力减退、注意力不集中等现象。因此,家长一定要保证孩子有充足的睡眠。一般而言,4~7岁的儿童每天睡眠10.5~11小时,就能保证其生理和智力发展的需要;8~12岁的儿童每天必须睡足10小时。

2、正确的睡眠姿势、睡眠环境及睡眠前的活动都影响孩子的睡眠质量。从睡眠姿势上讲,因为心脏在人体左侧,故一般要求采用向右侧卧较好,这样可避免心脏受压,保证血液循环畅通。仰卧、俯卧都是不恰当的睡姿。此外,睡时应尽量地使身体放松。从睡眠环境来讲,一般要求开窗通风,保持卧室空气清新。

3、避免噪声和强光。应在安静、光线柔和暗淡的环境中睡眠。儿童尽可能不要与父母同居一室,这样可培养孩子独睡的习惯,避免大人呼出的二氧化碳影响孩子的健康。睡觉前不宜进行剧烈的让孩子兴奋的活动,否则会影响孩子睡眠的深度。 有规律的生活作息能促进儿童神经系统的发育,使身体各个器官系统得到和谐发展。

- 幼儿园教案_分类

- 关注我们

- 本类随机推荐

- 最新教案专题

- 幼儿园课件

- 幼教微信群